C’est “Le Chagrin”, de Lionel Duroy, publié aux éditions Julliard, un des romans les plus marquants de l’année, qui gagne le prix littéraire Marie Claire 2010, récompense dont l’audience augmente chaque année. Gilles Chenaille, membre du jury et fondateur de la Rue des Auteurs (partenaire du prix), nous dit tout sur ce prix qui lui tient tant à coeur, et auquel vous ne résisterez pas non plus… Ce dossier – dont l’interview de Lionel Duroy que vous trouverez aussi sur cette page – reprend celui que publie Marie Claire dans son numéro 695, mais en le complétant sur plusieurs points, avec en prime un extrait du roman. <INTERVIEW>

Les délibérations de notre jury* pour désigner le lauréat de ce prix Émotion 2010 nous ont donné quelques… émotions. Surgissant à trois mètres de nous, dans ce salon de l’hôtel Montalembert où nous parlions des quatre finalistes (voir ci-dessous) et en l’occurrence de Justine Lévy que nous ne mettions pas en tête, Bernard-Henri Lévy se dirigea vers notre table, avec l’air concentré et terriblement décidé qu’on lui connaît ! Mais au dernier moment, il obliqua vers la gauche et disparut pour s’asseoir plus loin. Il n’était pas là pour nous… Nous conclûmes alors à l’unanimité : bravo à sa fille et à Valérie Zenatti, mais nos deux préférés étaient bien Seksik et Duroy… Lequel fut finalement couronné à l’unanimité pour « Le Chagrin » (éd. Julliard), formidable fresque familiale sur deux générations, décrivant le déclassement tragi-comique d’aristos-bourgeois se retrouvant sans le sou et passant de Neuilly aux HLM de la banlieue parisienne. Une mère aigrie au cœur sec, un père attachant mais lâche, une nombreuse fratrie foutraque où le narrateur fut noyé dans la masse ; puis l’âge adulte, les amours, et la famille qu’il a fondée à son tour, guérissant à peine des blessures du passé. L’émotion est omniprésente, allant de la stupéfaction à l’indignation et au rire. Roman magnifique, palpitant, ce « Chagrin » est une vraie joie pour le lecteur…

Les délibérations de notre jury* pour désigner le lauréat de ce prix Émotion 2010 nous ont donné quelques… émotions. Surgissant à trois mètres de nous, dans ce salon de l’hôtel Montalembert où nous parlions des quatre finalistes (voir ci-dessous) et en l’occurrence de Justine Lévy que nous ne mettions pas en tête, Bernard-Henri Lévy se dirigea vers notre table, avec l’air concentré et terriblement décidé qu’on lui connaît ! Mais au dernier moment, il obliqua vers la gauche et disparut pour s’asseoir plus loin. Il n’était pas là pour nous… Nous conclûmes alors à l’unanimité : bravo à sa fille et à Valérie Zenatti, mais nos deux préférés étaient bien Seksik et Duroy… Lequel fut finalement couronné à l’unanimité pour « Le Chagrin » (éd. Julliard), formidable fresque familiale sur deux générations, décrivant le déclassement tragi-comique d’aristos-bourgeois se retrouvant sans le sou et passant de Neuilly aux HLM de la banlieue parisienne. Une mère aigrie au cœur sec, un père attachant mais lâche, une nombreuse fratrie foutraque où le narrateur fut noyé dans la masse ; puis l’âge adulte, les amours, et la famille qu’il a fondée à son tour, guérissant à peine des blessures du passé. L’émotion est omniprésente, allant de la stupéfaction à l’indignation et au rire. Roman magnifique, palpitant, ce « Chagrin » est une vraie joie pour le lecteur…

Les quatre finalistes

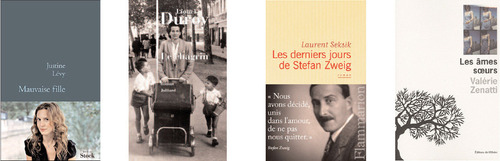

Outre le gagnant, « Le Chagrin » de Lionel Duroy (éditions Julliard), les 3 autres finalistes – sur les 12 livres sélectionnés – étaient « Les derniers jours de Stefan Zweig » de Laurent Seksik (éditions Flammarion), « Mauvaise fille » de Justine Lévy (éditions Stock) et «Les âmes sœurs » de Valérie Zenatti (éditions de L’Olivier).

*Les membres du jury

Hélène de Fougerolles, actrice, marraine du prix. Fabrice Gaignault, rédacteur en chef Culture de Marie Claire et président du jury, où figuraient aussi Daphné Roulier (Canal+),Véronique Ovaldé (écrivain), Fabrice Abiker (chroniqueur à France Info et à Marie Claire), Evelyne Bloch-Dano (écrivain et critique littéraire à Marie Claire) et Gilles Chenaille (auteur, fondateur des sites VotreJournal.net et RueDesAuteurs.net et critique littéraire à Marie Claire).

Daphné Roulier : « Une saga bouleversante »

Véronique Ovaldé : « De la dignité dans la tourmente »

David Abiker : « Une extraordinaire épopée familiale »

LIONEL DUROY :

« L’ECRITURE DE CE LIVRE A FAILLI ME DETRUIRE ! »

L’auteur a beaucoup souffert de son indifférence, et de son hystérie devant la ruine et la déchéance familiales. Dans « Priez pour nous » (1991), Lionel Duroy de Suduiraut règle ses comptes avec cette enfance catastrophique.

L’auteur a beaucoup souffert de son indifférence, et de son hystérie devant la ruine et la déchéance familiales. Dans « Priez pour nous » (1991), Lionel Duroy de Suduiraut règle ses comptes avec cette enfance catastrophique.Votre première réaction à l’annonce de ce prix ?

Nous savons ce qu’est l’émotion pour un lecteur. Mais pour un auteur ?

Ecrire « Le Chagrin » vous a-t-il aidé à vous libérer des émotions négatives de votre enfance ?

Où en êtes-vous avec votre famille ?

Et vous-même, votre mot de la fin ?

Présentation du livre par l’éditeur

De l’Occupation jusqu’à nos jours en passant par la guerre d’Algérie et Mai 68, des avenues chics de Neuilly aux cités dortoirs de Rueil, Lionel Duroy retrace l’itinéraire chaotique d’un garçon pris au piège d’une odyssée familiale désastreuse. Un roman poignant qui fouille les mentalités françaises depuis la seconde moitié du XXe siècle.

Au départ, c’est un couple amoureux qui convole durant l’Occupation. Le mari est issu de la noblesse désargentée ; d’une grande beauté, l’épouse aspire à une vie mondaine digne de sa récente particule. En catholiques zélés, ils donnent naissance à onze enfants, tandis que toute la maisonnée mène aveuglément un train de vie de grands bourgeois. Prêt à se lancer dans les entreprises les plus hasardeuses pour satisfaire les exigences de sa bien-aimée, le père accumule en secret des dettes exorbitantes. La chute n’en est que plus rude. Expulsion des beaux quartiers, humiliation sociale… toute la tribu est relogée dans une cité lugubre où ne tiennent aucun des meubles fabriqués sur mesure pour le bel appartement de Neuilly. La paix du ménage se fissure, tout comme l’équilibre psychologique de la mère. Commence une longue série de galères – de magouilles paternelles en crises de nerfs maternelles. Le narrateur, l’un des enfants, est le témoin épouvanté des calamités qui s’amoncellent au-dessus du foyer familial. Un chagrin qui pèsera sur ses épaules durant toute son existence.

De 1940 à nos jours, la société française connaîtra elle aussi de grands bouleversements. Mais jamais cette famille ne sera du bon côté des événements politiques. Défenseur de Pétain sous l’Occupation, opposé de nouveau à de Gaulle lorsqu’il « abandonne » les Français d’Algérie, et pestant contre ces «gauchistes» qui, en 68, incendient Paris du haut de leurs barricades, le père est toujours à contre-courant des grands mouvements libérateurs. Il faudra plusieurs décennies au narrateur pour se défaire de l’héritage culturel familial, et parvenir enfin à se forger ses propres convictions.

Comprendre d’où l’on vient pour parvenir à s’émanciper de son passé, telle est l’entreprise du Chagrin. Lionel Duroy s’est inspiré de son propre parcours pour écrire ce magistral roman d’initiation. Loin de montrer la face glorieuse de son existence, c’est au contraire avec un courage et une sincérité déchirants que Lionel Duroy décrit ce que tant d’autres familles taisent sur leurs origines honteuses ou inavouables. Selon une conception cyclique du temps chère à Marcel Proust, Lionel Duroy démontre que les mêmes épisodes traumatiques ne cessent de se rejouer dans notre vie présente, sous d’autres déguisements. Et souligne, avec mélancolie, la manière dont l’enfance continue à nous hanter des décennies plus tard.

Extrait : les deux premières pages du Chagrin

À l’origine de ma venue au monde, de notre venue au monde à tous les onze, il y a l’amour que se sont déclaré nos parents. Toutes les souffrances qu’ils se sont infligées par la suite, toutes les horreurs dont nous avons été les témoins, ne peuvent effacer les mots tendres qu’ils ont échangés durant l’hiver 1944. Ils se sont voulus, attendus, désirés, au point de s’aimer passionnément au milieu de l’après-midi, dans les semaines qui ont suivi leur mariage. J’ai à l’esprit cette scène que m’a rapportée oncle Armand, le frère cadet de maman : ouvrant par inadvertance une porte, il les découvre à moitié nus, leurs corps entremêlés, essoufflés et confus. Ils ont vingt-trois et vingt-quatre ans. Alors maman n’a qu’un reproche à faire à papa, qu’un regret plutôt : elle le trouve un peu trop petit comparé aux deux hommes de sa vie, son père et son frère. Papa, lui, n’a aucun regret à formuler ; il paraît qu’on se retourne dans la rue sur la beauté de maman. À y regarder de plus près, cependant, il me semble que papa arrive dans ce mariage avec bien d’autres handicaps que sa petite taille. Je veux parler de sa famille, ces Dunoyer de Pranassac que maman poursuivra toute sa vie de sa haine et de son mépris. Que sait-elle d’eux, que pense-t-elle d’eux, à la veille de son mariage ? Peu de chose, sûrement, comparé à ce qui nourrira son ressentiment par la suite car, sinon, j’imagine qu’elle n’aurait pas eu cet appétit juvénile pour sonjeune époux.

Théophile Dunoyer de Pranassac, mon père, naît le 25 février 1920 au château familial de Formont, à Ambarès (Gironde). Il est le fils d’Henri Dunoyer de Pranassac, capitaine de cavalerie à la retraite, alors âgé de cinquante-quatre ans, et d’Alix Dunoyer de Pranassac, trente-deux ans, sans profession. Tous les deux portent le même nom, ils sont cousins germains, ce qui fera dire plus tard à maman qu’elle est entrée dans une « famille de dégénérés ». Alix et Henri n’auront pas d’autre enfant que Théophile, surnommé Toto, et ils viendront assez vite s’installer dans une maison modeste d’un faubourg de Bordeaux, au numéro 30 de la rue de Caudéran. Lorsqu’il rencontre maman, Toto vit seul entre sa mère et l’une des soeurs de celle-ci, sa tante Élisabeth, qui ne s’est jamais mariée. Son père, le capitaine, est mort en 1936. Émacié, les cheveux gominés coiffés en arrière comme on les portait à l’époque, papa est d’une beauté saisissante en 1944, et je comprends, en observant son portrait photographique, que maman ait été séduite. Suzanne Verbois, ma mère, vient au monde le 30 janvier 1921, rue de Fondaudège, en plein centre de Bordeaux. Elle est la fille d’Henri Verbois, négociant en rhum et spiritueux, alors âgé de vingt-cinq ans, et de Simone Mauvinié, vingt trois ans, sans profession.

Comment savoir ce que pensent les parents de maman lorsque le nom de papa est prononcé pour la première fois rue de Fondaudège ? Il est certain que les Dunoyer de Pranassac ne sont pas des inconnus pour les Verbois. Un grand cru porte ce nom. Voisin de La Brède, le château de Pranassac, autrefois propriété de la famille, est toujours debout. On dit qu’un Dunoyer de Pranassac aurait été, comme Montesquieu, président à mortier au parlement de Bordeaux. C’est un grand nom, un nom que beaucoup de Bordelais connaissent. Et puis, durant le dernier quart de siècle, les deux Henri ont dû se croiser. Même si une génération les sépare, l’un et l’autre ont courageusement combattu en 14-18. Le lieutenant Henri Verbois a perdu la moitié d’un pied, tandis que l’autre, le vieux capitaine, est rentré gazé, durablement touché. Ils ont reçu la croix de guerre, ils ont été faits chevaliers de la Légion d’honneur, alors comment douter qu’ils se soient trouvés ensemble, au garde-à-vous, sur l’esplanade des Quinconces, un 14 juillet ou un 11 novembre ? Oui, je crois qu’Henri Verbois connaît Henri Dunoyer de Pranassac, au moins de vue.

Toute sa vie, maman nous répétera que son père, fantassin, fut plus héroïque que celui de papa car, nous dira-t-elle, charger l’ennemi à pied est autrement plus courageux qu’à cheval. Je devine que cela fut suggéré par son père, très tôt, peut-être au temps des fiançailles. Ce sont les fantassins qui appellent les cavaliers des « traîne sabre», et maman abusait de cette expression pour désigner ce beau-père qu’elle n’avait pas connu. Quelque chose me dit aussi qu’Henri et Simone Verbois n’ignorent rien du mariage entre cousins des parents de Théophile. Peut-être l’apprennent-ils en « prenant des renseignements», comme cela se fait avant des fiançailles. De sorte qu’ils doivent peser secrètement le pour et le contre. D’un côté, Théophile est « un enfant de vieux » (maman nous le rappellera constamment), fruit d’un mariage dangereusement consanguin, sans aucun héritage à espérer car les derniers biens ont été vendus dans les années 1930. De l’autre, il ne semble pas stupide, il est parfaitement bien éduqué, bon orateur, bachelier, et même licencié en droit, quand les deux enfants Verbois, Suzanne et Armand, ont dû renoncer au bac.

De quel poids pèse le titre de noblesse, et le nom prestigieux que porte Théophile, dans le consentement que donnent finalement les parents de Suzanne ? Si je me fie à la fierté qu’en retirait maman, je suis porté à croire que cela dut compter dans la décision. Même au plus noir de notre naufrage, jamais maman ne renonça à faire état de sa particule, et elle prit toujours soin de mentionner sur ses cartes de visite qu’elle était baronne. Longtemps, cela figura en abréviation, « Bon & Bonne Dunoyer de Pranassac », jusqu’à ce que mes frères et moi nous avisions que cela faisait « Bonbonne Dunoyer de Pranassac ». Maman, qui ne l’avait pas remarqué, se fit alors refaire des cartes avec les titres complets. Cependant, prisonnière de sa haine pour sa belle-famille, jamais elle n’assuma son orgueil d’être noble.

Avec l’aimable autorisation des éditions Julliard

Discussion

Pas de commentaires.